Emily's 行銷筆記

在找工作的過程中,從你發現一則感興趣的職缺開始,你就已經悄悄進入了所謂的「求職漏斗(Job Application Funnel)」。這個流程,其實就像行銷人熟悉的「行銷漏斗(Marketing Funnel)」:先吸引注意(Awareness)、再評估考慮(Consideration)、到最後做出決策(Decision)與行動(Action)。

當我和朋友分享我從「看到一個職缺」到「真正投出履歷」會經過哪些思考時,他們總是很訝異:「原來找工作不只是寫履歷和投遞而已,還可以蒐集這麼多公司線索,預測進公司後的實際狀況?」

大多數求職者應該都不希望頻繁跳槽,但現實是…市場上充斥著參差不齊的職缺,有些公司很會包裝,實際進去卻發現是個「死缺」、升遷無望、文化消耗人。

那麼,該怎麼從檯面上判斷一家公司值不值得投履歷呢?

在投履歷前,有沒有什麼檯面上的「關鍵線索」可以觀察?

以下的內容,是我以行銷思維重新整理過的「求職漏斗」,從一位行銷背景求職者的視角出發,跟你分享在台灣找工作時,有哪些公司檯面上的線索可以參考。

因為每一個職缺、每一句話、每一張圖片,可能都藏著真實的職場文化縮影。

Table of Contents

找工作前的根本問題:你知道你要什麼嗎?

很多人在找工作時會陷入「只想逃離現在、不管去哪都好」的狀態,但如果你不知道自己要去哪裡,怎麼到的了目的地呢?

這就像是行銷時沒有訂出目標的目標客群,只靠亂槍打鳥推廣產品,成功機率自然不高。

找工作前,你該先問自己的三個問題:

- 我理想的工作型態是什麼?(辦公室/遠距、穩定/彈性)

- 我想在什麼樣的產業成長?

- 我拒絕什麼樣的職場文化?

即使你可能還不是很清楚自己要什麼,但至少要知道自己「不要什麼」!

這能幫助你在前期篩選公司時,少走很多冤枉路。

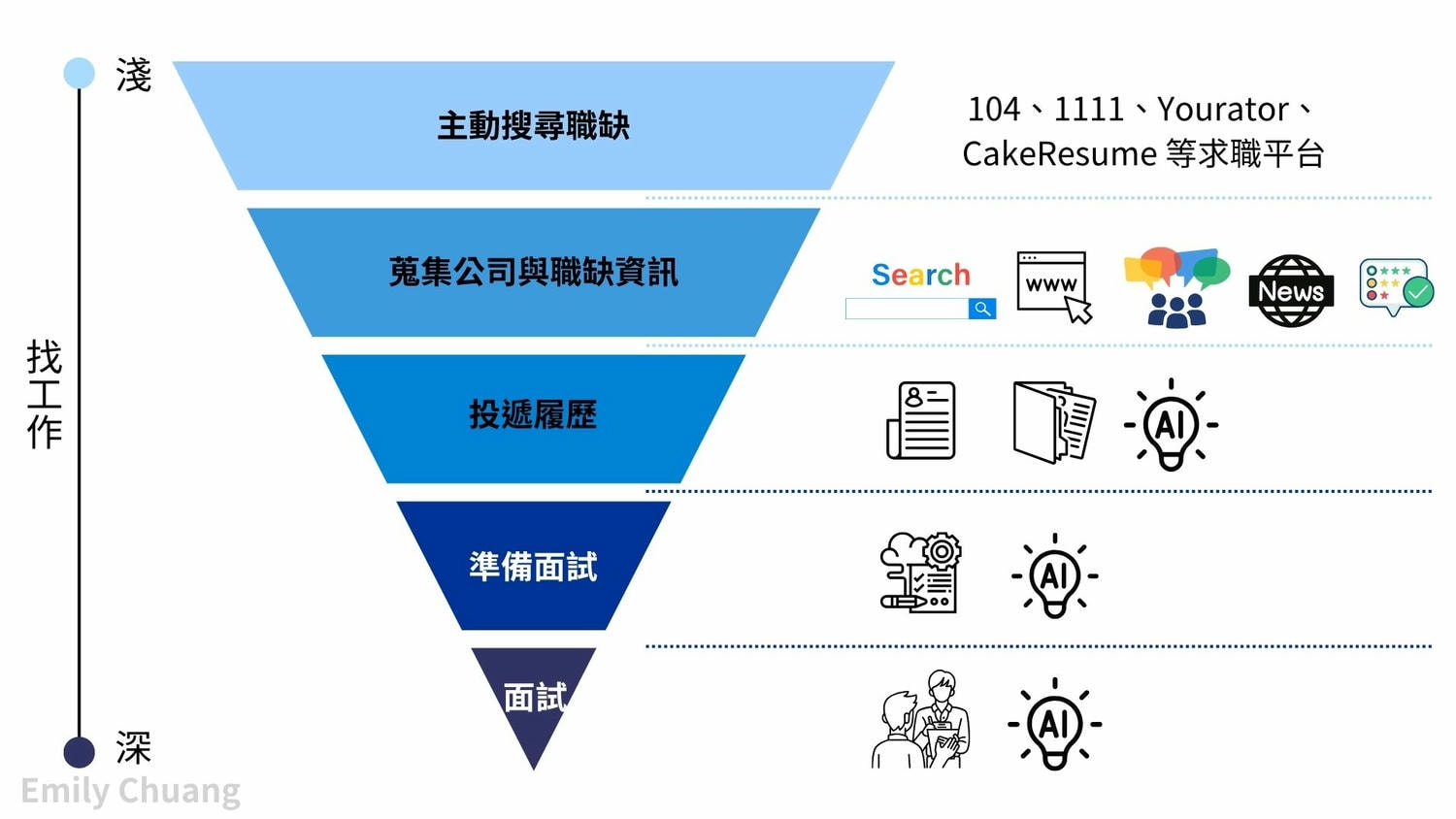

求職漏斗

求職漏斗是將找工作的過程視為一段漸進的「轉換流程」,就像行銷人如何引導顧客從認識品牌到下單購買,求職者也會經歷從探索機會到實際面試的每一個階段,每一步都在幫助你更接近理想職位。

求職者可能會經歷以下五個階段:

- 發現職缺:從各大平台、社群、內推或獵頭資訊中,開始認識有哪些機會存在。

- 蒐集資料:針對有興趣的職缺進一步查詢公司背景、工作內容、團隊文化與產業趨勢。

- 準備履歷投遞:根據每個職缺的特性,調整並精煉自己的履歷與自我介紹內容,投遞出去。

- 準備面試:針對可能的提問與工作需求,預先思考與練習,強化表達與溝通策略。

- 實際面試:與公司進行雙向對話,進一步確認職務內容、團隊氛圍及是否符合彼此期待。

這整個流程就像漏斗一樣,從一開始接觸大量資訊與機會,到最終進入面試並有可能獲得錄取。這不僅是公司在篩選你,你也在一步步篩選出真正適合自己的機會。

【延伸閱讀】行銷沒效果?問題可能出在「這裡」!

第一層漏斗:主動搜尋職缺(Awareness)

在這一階段,求職者就像是潛在客戶看到廣告的那一刻,對品牌(公司)產生認識。常見的求職入口包括:

- 104、1111、Yourator、CakeResume 等求職平台

- LinkedIn 上的推薦職缺

- Facebook 社團、Line 群的內推資訊

- 公司官網的職缺頁面

不能忽略的 5 大關鍵線索:每一項都藏著公司文化的線索

1. 找工作時,公司名稱為什麼重要?

因為公司名稱就藏有以下幾個可能的警訊或線索:

- 名稱後面出現「(代招)」:

可能是人力仲介公司代為招募,這代表求職者實際投的履歷,不是該公司內部職缺,而是第三方轉介。 - 名稱模糊、用「××科技股份有限公司」類型:

這可能代表公司正處於內部擴編但不願對外揭露異動,或者本身對外資訊透明度不足。 - 可以從公司名稱找出這些關鍵判斷:

- 是否長期有職缺開放(可能有流動率高的疑慮)?

- 是否來自你有興趣的產業?

- 是否為你熟悉或曾經聽過的品牌或企業?

- 是否查得到營運規模、成立時間、新聞、官方網站等?

2.找工作時,公司介紹為什麼重要?

公司怎麼介紹自己,其實就是他們對外溝通能力的第一線呈現。而求職者,也可以從這裡推敲出這家公司是否對自身定位清楚,是否擁有穩定的營運與發展方向。求職者該留意的公司介紹線索:

- 有沒有明確介紹產品或服務內容?

→ 如果看不出來公司到底在做什麼,代表對外定位模糊,也可能代表內部組織混亂。 - 有沒有提到主要客群或服務對象?

→ 可以幫助你判斷這是否是你熟悉、有興趣或願意長期投入的產業。 - 有沒有提及營運據點與公司規模?

→ 規模資訊讓你推測資源多寡、組織分工是否完整,也能預期未來的發展路徑。 - 願景或文化描述是否具體?

→ 有些公司只寫「我們是熱情有活力的團隊」這類空泛形容詞,請保持理性看待,因為:「氛圍」這種事,沒進去真的很難感受。

表面上寫得多溫暖,實際上可能是高壓或晉升卡關的文化,只能從更多實際資訊交叉驗證。

小提醒:「公司介紹」能幫助求職者判斷這是不是一個值得投入時間與履歷的機會。(如果公司連介紹都寫得隨便,那求職者也可能懷疑,他們對人才的態度或許不會多用心。)

3. 找工作時,為什麼招募部門與職位名稱是重要的?

在求職的漏斗中,「職稱與所屬部門」是幫助求職者判斷這份職缺是否符合預期的第一道關卡。它不只是名字,而是背後隱藏了職責範圍、層級定位、匯報路徑與組織文化的線索。

為什麼要看職稱的精確程度?

- 職稱不只是名號,還反映了工作內容與角色定位。

像是「策略行銷主管」通常需要參與或主導整體策略規劃,可能會跨部門協作、制定長期方向;而「社群小編」則偏重於內容經營、日常執行,兩者工作範疇與挑戰截然不同。 - 至於像「儲備幹部」、「業務菁英」這類比較模糊或包裝性質較強的職稱,可能代表:工作內容跨部門或較多元(機會也多)、需要高度主動與學習意願、組織內有彈性發展空間。也提醒,這類職稱不一定不好,而是建議進一步了解其實際職責與培訓機制,評估是否與自己的發展目標匹配。

為什麼部門名稱也很關鍵?

- 部門名稱透露了你將會:接觸哪些業務核心、與哪些單位合作、在組織中的位置與未來發展潛力等。例如:「總經理室特助」、「執行長辦公室」,通常代表直屬高層、任務多元、思考層級高,適合願意快速成長、接受挑戰者。雖然節奏可能較快,但也是接觸策略與全局視角的好機會。而「營運部」、「行銷部」、「新事業發展部」則表示你會接觸核心營運、推廣策略或創新項目,有機會影響公司成長。了解你想要去的部門,能幫助你預測未來的橫向資源與升遷方向。

怎麼看「華麗包裝」或「文化化名」的職稱?

- 有些公司為了展現文化或吸引注意,會使用創意職稱如「品牌戰將」、「數位尖兵」、「夥伴」、「好手」等,這可能代表:團隊文化活潑、強調團隊精神或尚未明確職責定位。這些職稱本身無好壞,但請務必回頭確認具體職責與期望,確保你了解相關的任務範疇與發展機會。

📌小總結:

1.職稱與部門名稱都不是表面看起來那麼簡單,它們背後藏著工作性質、發展機會與職涯線索。

2.與其只看名稱,更重要的是深入了解工作內容與組織結構。

3.「挑戰性高」、「責任制」等關鍵詞,不必直接視為負面,而是應該進一步分析這樣的安排是否符合你的發展階段與學習目標。

4. 關鍵職責與條件為什麼重要?

看到職缺內容,最不能跳過的就是「工作職責與任職條件」這一段,這關係到你是否能勝任、是否能成長,以及是否會掉入職務包山包海的陷阱。求職者該留意的幾件事:

- 職責內容越清楚越好,能看出公司是否理解這個職位的真正任務。

- 例如:「負責社群經營與廣告投放」vs「協助行銷團隊推動專案」後者就比較模糊。

- 是否包含不合理或跨部門的任務?

- 若寫到:「需支援行政事務、活動場佈、外務跑腿」等,要判斷這是否為該職位應有範圍。

- 條件是否符合你的職涯階段?

- 如果一份「專員職等」卻要求「3 年以上經驗」與「獨立提案能力」,就可能代表公司對角色期待過高,或內部資源配置不合理,值得再三評估。

- 不是每一項條件都要符合才可以投遞!

- 許多職缺中的任職條件屬於企業的「理想狀態」,並非每一項都是必須具備的。招募文案廣告中的條件可能是企業對理想候選人的期望清單,而非硬性要求。因此,即使你不符合所有條件,只要對該職位充滿熱情,仍然可以考慮投遞履歷!

看到這些詞,請多想一些

「抗壓性高」、「願接受挑戰」、「態度積極」可能代表工作節奏快、需要主動積極,或是採責任制,較適合希望快速累積經驗的人。

「樂於加班」、「可接受高強度工作」可能表示任務多、公司正成長中,需投入較多時間學習,較適合願意投入、參與關鍵任務的人。

5. 張貼時間與應徵截止日為什麼重要?

職缺的張貼日期與截止日,可以看出公司對招募的「急迫程度與穩定性」。可以從中判斷的幾件事:

- 職缺長時間掛著但沒有更新 →

- 有可能是招不到人、流動率高、工作內容過重。

- 頻繁刊登一樣職缺 →

- 可能是內部流動快,或是常態性徵才(如業務、大型客服團隊),要確認是否符合求職者對穩定度的期待。

- 是否為急徵?

- 若寫「一週內到職」、「急徵」等,代表求職者投遞後可能需要快速回應與面試準備。

別小看這五大關鍵線索!

公司名稱、公司介紹、職稱與部門、工作內容與條件、張貼時間——這些資訊只是求職漏斗的第一關,但卻是幫助求職者快速篩選、判斷「這家公司值不值得深入了解」的重要依據。

第二層漏斗:蒐集公司與職缺資訊

當求職者對某個職缺產生興趣,看起來工作內容與公司介紹都在可接受範圍內,別急著投履歷,這時已經進入了「求職漏斗」的第二階段 —— 蒐集資訊、深入評估。

這個階段的目標,是盡可能拼湊出公司與職缺的真實樣貌,幫助求職者判斷這份工作是否真的適合自己。

資訊蒐集清單:7 種實用線索與操作方法

以下每一點都附上說明與舉例,幫助求職者更容易實際執行,也理解每個線索的意義:

1.用公司名稱當關鍵字搜尋

為什麼這麼做:

Google 是最直接且能快速彙整資訊的工具。透過搜尋公司名稱,可以初步了解該公司過去是否有新聞曝光、爭議事件,或是在論壇、社群上曾引發討論。

舉例:

搜尋「××數位行銷股份有限公司」,如果跳出的是「前員工爆料長工時低薪」、「裁員風波」等新聞標題,可能就得三思是否繼續深入了解。

2.查看公司官網

為什麼這麼做:

公司網站是對外展示專業度與品牌定位的第一面鏡子。從中可以觀察產品服務、客群輪廓、品牌理念,甚至團隊文化是否公開透明。

可觀察的點:

- 網站是否有定期更新(如新聞稿、活動紀錄)

- 是否介紹創辦人與團隊核心成員

- 有無提及使命、願景、價值觀

舉例:

A 公司網站有明確的「我們的使命」、「團隊介紹」與「合作案例」,還有持續更新的部落格與 ESG(企業永續)內容,這樣的網站會讓人感受到用心與穩定性。

3.求職論壇與社群平台

為什麼這麼做:

這些平台充滿來自現職與前職員的匿名分享,往往能揭露內部文化與管理風格的真相,遠比官方介紹來得真實。但閱讀時也需保留彈性,不宜一面倒相信極端評論。

建議平台:

比薪水、面試趣、PTT 、Dcard、Threads、求職天眼通

舉例:

你在「比薪水」上查詢 B 公司,發現有 10 則匿名留言提到「主管情緒化」、「老闆開會會罵人」——這就可能是你要納入評估的聲音。

4.瀏覽新聞報導

為什麼這麼做:

媒體曝光可幫助求職者了解公司是否重視品牌經營,或是否曾陷入法律/爭議風波。

可觀察的面向:

- 是否曾有勞基法違規新聞?

- 是否有轉型、併購、募資、獲獎等正面消息?

- 有無創辦人或團隊成員受訪?代表品牌重視形象

舉例:

C 公司近一年出現在《數位時代》、《商業周刊》等媒體,主題包含募資成功、推出新服務,代表這家公司有持續發展,也在建立正面品牌形象。

5.檢查公司社群平台

為什麼這麼做:

社群內容透露了企業對外溝通的風格與日常節奏,也可以觀察其貼文互動熱度,間接理解企業內部文化與外部形象,是活潑、有創意,或是嚴謹、制式。

舉例:

D 公司粉專除了分享公司動態,也會介紹員工生日、團建活動、職缺公告,且每篇貼文都有人互動、分享,這透露出公司對內外部都有經營意識。

6.觀察職員互動與特質

為什麼這麼做:

從社群貼文的按讚者中觀察職員帳號,可以發現更多細節。像是老闆、主管、行銷人員,往往會是第一批按讚者,可以透過這些公開帳號,去看看他們在自己社群上發表的內容,進一步猜測他們的工作風格與團隊氛圍。

7.查看 Google 地圖評論,看見「客戶眼中的公司樣貌」

為什麼這麼做:

Google 地圖上的評論,不只是顧客對產品與服務的直接反饋,也是一個觀察公司「對待客戶、處理問題態度」的重要窗口。

尤其是差評,更能看出一家公司的危機處理風格與誠意。公司是否有回應?回應語氣是否傲慢、敷衍?還是積極處理、願意溝通?

可觀察的方向:

- 評價總分是否合理?(不是越高越好,過高也可能是灌水)

- 差評集中在哪些面向?是服務態度差?流程混亂?資訊不實?

- 公司有無針對評論回應?是否具體說明解法或改善方向?

- 是否有出現與你即將應徵的部門/服務直接相關的評論?

舉例:

你準備應徵一家連鎖健身房品牌的行銷職缺,決定透過 Google 地圖查看這家健身房的顧客評論,想了解品牌在客戶端的實際樣貌與應對風格。

顧客 A:

⭐☆☆☆☆

「設備不夠新,淋浴間衛生也不太好。最不能接受的是退費流程很複雜,櫃檯人員態度敷衍,感覺只是想拖延時間讓你放棄。」

公司針對差評的回覆:

「您好,很抱歉讓您有不愉快的體驗。我們已將您反映的問題回報予現場主管,並安排清潔人力加強淋浴區衛生。關於退費流程,我們也會重新檢視是否有簡化空間。若您願意,我們希望安排專人聯繫,了解您的具體情況,謝謝您寶貴的建議。」

這個 B2C 健身房的評論案例,讓我們從顧客的實際體驗中,看見公司在服務流程(如退費)與場館管理(如清潔)上的潛在問題,同時也觀察到公司面對負評時的應對態度——有誠意回應、願意改進、主動留下聯繫方式。這樣的評論不僅透露顧客對品牌的真實感受,也幫助你在求職前更全面評估這家公司的溝通風格、處理問題的能力,以及未來在行銷或客服職位上可能面對的挑戰與改善空間。

回頭問自己:這間公司真的適合我嗎?

資訊看得差不多後,請再靜下來問問自己:

- 這個職務是我想長期投入的領域嗎?

- 它有發揮我強項與學習潛力的空間嗎?

- 這間公司的文化,是我願意留下來的環境嗎?

- 有沒有其他讓你猶豫的警訊?

這階段就像是行銷漏斗的「考慮階段」:求職者不再只是被吸引,而是開始評估「是否值得採取行動」。

第三層漏斗:投遞履歷

當你走到求職的「第三層漏斗:投遞履歷」,就如同行銷漏斗的轉換階段。這時候,你不再是觀望者,而是即將下單的「準買家」——也就是企業的潛在人才。在這個關卡,你的目標就是讓企業看到履歷那一秒,就知道你是為了這個職位而來,而不是亂槍打鳥地群發。

投遞履歷=投出一份個人化的行銷提案。履歷不只是職涯歷程的列表,而是你精心設計的一份「行銷提案」。求職者要做的,是讓對方在短短的幾秒鐘裡感受到三件事:

- 你了解這個職位要解決什麼問題

- 你具備相關能力與經驗

- 你有意願並準備好加入、貢獻價值

這不是靠一份萬用履歷可以做到的,而是需要量身打造與真誠傳遞動機。以下是兩個關鍵步驟與撰寫技巧:

步驟一:量身打造履歷與自傳

「寄出履歷前,請先問自己:這份履歷,是為這個職缺『專屬打造』的嗎?」

- 對焦職缺,挑出最有力的經歷:

針對職務說明(Job Description, JD),你需要從過往的經歷中,挑出最相關、最有代表性的任務與成果。不要一股腦塞滿所有工作紀錄,而是學會選擇、重組、調整語句。可以這樣做:- 找出職務說明裡最重視的能力(如專案管理、社群經營、簡報提案)

- 從你過往經歷中挑出相符的案例,並用數據或成果強化

- 把這些內容排在履歷最醒目的位置

履歷內容比較:

❌「協助撰寫社群文案與貼文排程」

✅「獨立企劃 IG 貼文與互動策略,三個月內提升粉絲留言率 2 倍」

如果你不知道怎麼改寫,可以善用 ChatGPT,把你原本的內容丟進去,請它協助你「針對特定職缺優化履歷」,效果會可能會出乎意料的好喔。

步驟二:附上一封真誠且客製化的動機內容

履歷是「你是誰」,動機信則是「你為什麼而來」。

很多人會附上一封制式動機信:「我對貴公司很有興趣,希望能有機會一起成長…」但這樣的信件 HR 看了無感。真正有效的動機信,要能說明:

- 你為什麼想要這份工作

- 你對這份職缺的理解是什麼

- 你為什麼適合,過去有哪些經驗可以直接應用

- 你希望為團隊帶來什麼價值

動機信範例:

「我特別關注貴公司近期推出的新會員制度設計,從活動流程與用戶旅程來看,非常重視轉換與互動體驗。這與我在前份工作中,獨立設計 CRM 專案、提升會員回流率 35% 的經驗高度吻合。我相信能為團隊帶來數據思維與實作經驗,也期待在貴公司持續優化用戶體驗,一同創造更多價值。」

如果你不確定怎麼開頭、怎麼結尾,ChatGPT 也可以幫你潤飾、重寫,讓語句更專業流暢。

加分項目:作品集或專案連結

有些工作,比起文字敘述,更需要「眼見為憑」。若你有以下資源,一定要附上:

- 作品集(如行銷企劃案、設計圖、文案集)

- 個人網站或部落格

- 專案連結(Google Drive、Notion 等)

- 成果簡報或影片介紹

這不只能讓你的專業一目了然,也顯示你願意為這份工作多走一步。

履歷不是你的過去,而是你對未來的承諾

投遞履歷,不只是丟出去等機會,而是一次又一次的練習,去告訴企業:「這是我想成為的樣子、這是我願意為之努力的方向。」當求職者用行銷提案的思維打造履歷與動機信,HR 不只看到一個人,更看到一個有準備、有熱忱、知道自己要什麼的候選人。這樣的你,更有機會敲開那扇門。

【延伸閱讀】:求職必讀:HR專家教你寫履歷、準備面試,破解錄取的關鍵

第四層漏斗:準備面試

到了這一層,相信你已經成功吸引公司的注意,收到面試通知,正式進入轉換的最後關卡:「面試」就是一次雙向選擇的行動時刻。

很多人以為面試只是被問問題、展現自己,但其實這也是求職者「反向面試」公司的機會。與其緊張回答,不如把它當成一場對話,主動掌握你想知道的資訊,來確認這家公司是否真適合你。

與其努力讓公司喜歡你,不如找到一個雙方契合、你也願意努力的舞台。

善用 ChatGPT 做好面試準備

你也可以事先把你對這份職缺的疑問,交給 ChatGPT 幫你整理。以下是3個實用方式:

- 請 ChatGPT 優化你的問題問法:

把你原本想問的句子丟給它,它可以幫你改得更專業、自然,適合在正式面試中說出口。 例如:- 原句:「你們公司會幫忙員工訓練嗎?」

- 優化後:「公司在員工職能成長方面,有沒有固定的學習資源或內部訓練機制?」

- 請它根據職缺內容,反向設計「該問哪些問題」:

你可以把職缺貼給 ChatGPT,請它模擬「如果你是求職者,對於這份工作會想了解的 5 個關鍵問題是什麼?」,幫助你更聚焦。 - 把「你的真實需求」說給 ChatGPT 聽,它會幫你設計出最適合的面試問題

只要願意多說一點 ChatGPT 就能幫你更精準地設計問題。

舉例來說,你可以先這樣告訴 ChatGPT:

指令範例

- 我的背景:

「我目前在一家中小企業做數位行銷,負責社群經營與廣告成效追蹤。這次我看到XX公司的 CRM 行銷職缺,雖然我對 CRM 操作經驗不深,但很想轉職這個領域,因為我喜歡研究使用者行為與轉換路徑。」 - 附上這次要面試的公司資料及職務說明

- 我想了解的事:

- 團隊是否會給新進人員成長的空間?

- 主管是否願意指導與教學?

- 流程是否清楚,會不會有支援與資源?

- 我不想進到一個丟著不管的環境。

- 請根據我的背景與職缺需求,幫我設計 5 個在面試時可以問的問題,這些問題要專業且有深度,能幫助我了解工作團隊的學習資源、成長空間、團隊合作氛圍,並確保這個職位能夠提供我所期望的支持與發展。

這樣操作的最大優點是:

- 問題符合你真實的職涯需求

- 你能從面試中確認是否「雙方契合」

- 展現出你有思考、有邏輯、有目標

小提醒:每個人求職在意的點不同,先理解你是哪一種人

想要設計真正符合自己狀態的面試問題,第一步是先搞懂你是誰、你目前在意什麼。

也可以參考這篇文章 : 用人物誌Persona來鎖定目標客群,打造專屬的行銷攻略!

裡面提到如何設定的目標客群,而在求職裡,也可以反過來思考:你理想的主管是什麼樣的人?你喜歡什麼樣的工作節奏?你希望被怎麼管理、怎麼溝通?

把這些「個人化需求」說給 ChatGPT,它就能協助你做出屬於你、而非通用版的面試策略腳本。

第五層漏斗:面試(留意細節與具體成果的呈現)

留意面試環境的細節

面試時的環境能透露很多有關公司文化的訊息。觀察辦公室的設計與動線,員工間的互動方式,接待人員的態度,甚至面試過程中的團隊成員是否親切、專業,這些都能幫助你判斷公司的文化氛圍。注意以下細節:

- 辦公室環境:辦公室的整體氛圍與設計是否有助於協作與創造?例如開放式辦公空間是否營造出活力,還是讓人感覺拘束?

- 員工互動:在面試過程中,員工是否互相支持、合作,還是顯得冷漠疏遠?

- 面試流程:面試時間是否準時?整個面試過程是否有條理,還是顯得混亂、無序?這些都是反映公司內部溝通與管理的關鍵指標。

善用 AI 輔助記錄,提升回顧品質

如果你擔心在面試過程中會錯過重要信息,或者無法即時做筆記,可以考慮提前詢問面試官是否同意使用 AI 工具來錄音並轉錄會議內容。記得清楚表達使用的目的:「這只是作為私人複筆記,不會對外公開」。這樣不僅有助於你後續的回顧與整理,也可以顯示出你對面試過程的重視與誠意。

- 如果面試官同意,你可以使用語音錄音軟體記錄面試過程,並在面試後利用轉錄工具將內容轉化為文字,方便你回顧和分析。

- 注意,若面試官不同意這樣的做法,請尊重他們的意願,並專心聆聽,確保自己能記下關鍵資訊。

強調具體成果

在面試過程中,很多人會描述過去的工作經歷和所做的專案,但往往會忽略具體的成果。別僅僅說「我提升了銷售業績」或「我改善了客戶關係」,而是要明確強調結果,讓面試官看到你對業務的貢獻。

- 舉例:不僅說「我負責社群經營」,而是要具體說明:「我負責的社群活動使粉絲互動率提升了20%,並且帶來了10%的銷售轉換提升」。

- 使用數據來支持成果:具體的數字可以讓面試官更直觀地了解你過去的成就,以及你未來可能帶來的價值。

這不僅展示了你的專業能力,也突顯了你對結果的關注,表現出你在過去的工作中是如何為公司創造價值的。

找工作是雙向選擇

當你從「看到職缺」開始一步步進入求職流程,其實就像是一場雙向的溝通過程。你不是單方面被挑選的,而是正在尋找合適合作對象的人才。找工作從來不是單向審核,而是雙向選擇:公司在觀察你是否適合,你也在觀察這家公司是否值得你投遞履歷、參與面試,甚至成為其中一員。

正因如此,在資訊更透明、選擇更多元的時代,我們有機會掌握更多資料,從品牌形象、職缺描述、用字遣詞,到員工分享與公司網站以及搭配 AI 應用,都能推敲出這家公司想傳遞的訊號,並與自己的價值觀與職涯目標做比對。

當你願意更主動地觀察與評估,不僅能降低誤入不適合職場的風險,也更有可能找到真正適合自己、能投入心力並發揮所長的舞台。

而在這個過程中,不論結果是否如預期,都請記得肯定自己:每一次主動出擊、每一次面試準備、每一次誠實地面對自己想要的方向,都是邁向下一步的重要累積。

祝福求職者,都能順利找到適合自己的工作。